PILLOLE DI UN DIARIO STORICO

(a partire dal 1939)

a cura di Paolo Angelo Furbesco

Uno spaccato di San Bartolomeo in Galdo (un lembo di terra di 83 chilometri quadrati incastrato tra la Campania, Puglia e Molise, in provincia di Benevento) raccolto in un vecchio diario scritto negli anni Cinquanta da un compaesano e ora reso pubblico dal suo autore tramite Web, una raccolta di ricordi, tradizioni, episodi spesso banali ma preziosi per ricostruire l’atmosfera dell’epoca, a coprire un arco di tempo di circa 12 anni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, quando l’autore era bambino.

Per il rispetto della privacy nei confronti del narratore e della sua famiglia – che ben conosco – non ho riportato, di proposito, gli episodi che ho giudicato più intimi e personali (anche se il mio scrupolo è superfluo, visto che lo scritto è consultabile da tutti quelli che hanno voglia di cercalo sulla Rete).Di questo mio scritto è stato informato l’estensore del diario (scritto nell’estate del 1951, all’età di 15 anni), il quale – tra l’altro – mi ha confessato di essere un assiduo lettore delle mie ricerche storiche, apprezzando molto il mio operato. Ma iniziamo a ricordare…

Anno 1951, sulla dolce collina

A pagina due, leggiamo: «Il mio paese – San Bartolomeo in Galdo – è in provincia di Benevento e ne dista circa 70 chilometri. […] Benevento è una città della Campania di circa 60.000 abitanti, posta su una collina ampia che digrada verso la pianura. Un fiume cattivo, il Calore, ne lambisce la brutta periferia. Straripa spesso e qualche volta allaga la zona della stazione ferroviaria. Il clima è completamente sgradevole. D’estate caldo asfissiante e d’inverno freddo e nebbia come a Milano».

A San Bartolomeo, scrive l’autore, «La collina è dolce, ai lati vigneti, orti e tante casette sparse qua e là, con pochi alberi da frutto. In cima, adagiato come su una schiena d’asino, il mio paese. Risalta il campanile della Chiesa Madre, rotondo e luccicante, con in cima tante piastrelle di colore verde chiaro e un alberello di fico che spunta su di un lato, dalle pietre. Siamo a circa 600 metri di altitudine, con 9.500 abitanti.[…]  Una sola strada provinciale attraversa il paese. Parte da Benevento, è bruttissima, polverosa piena di curve e di buche. Ancora più malmessa, va verso la Puglia, Lucera, Foggia e verso il Molise, a Campobasso. Anche se siamo in provincia di Benevento, il nostro accento ha poco in comune con il dialetto della Campania, ma si avvicina moltissimo a quello del Molise, vicinissimo, a 7 chilometri.

Una sola strada provinciale attraversa il paese. Parte da Benevento, è bruttissima, polverosa piena di curve e di buche. Ancora più malmessa, va verso la Puglia, Lucera, Foggia e verso il Molise, a Campobasso. Anche se siamo in provincia di Benevento, il nostro accento ha poco in comune con il dialetto della Campania, ma si avvicina moltissimo a quello del Molise, vicinissimo, a 7 chilometri.

Siamo di origine frentana (i Frentani erano un antico popolo italico affine ai Sanniti).

Gli abitanti mediamente sono tarchiati, di altezza media e con i capelli bruni ondulati. Le donne sono molto belle. Pochissimi hanno i capelli biondi.

Non esiste la delinquenza. Neanche un furto di galline. Gli abitanti sono tutti molto pacifici. I carabinieri lavorano poco. Al massimo in qualche rara occasione devono impedire che degli ubriachi vengano alle mani.

Non ci sono neanche conti o marchesi, né grandi latifondisti di terreno. Se ci sono poveri, e sicuramente ci sono, non te ne accorgi. Il lavoro della terra è l’occupazione principale. Quasi tutti i contadini possiedono la terra che lavorano».

Qualche breve commento a quanto fin qui riportato:

- Il paese in origine si chiamava San Bartolomeo del Gualdo Mazzocca (Sancti Bartholomei de Gualdo Mazzocca o San Bartolomaeus del Gaudo o altri ancora San Bartholomaei in Gualdo): Gualdo dal tedesco Wald – ovvero nel bosco di Mazzocca, termine che svela le origini del paese, circondato da una distesa area boschiva. Fu fondato del 1330.

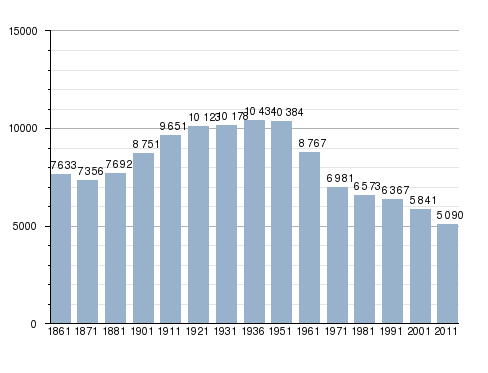

- I residenti nel 1951 erano 10.384; a fine del 2015 abbiamo raggiunto il minimo storico: 4.867, vale a dire un calo di quasi il 47 %. Siamo tornati al 1795, quando l’abate Sacco scrisse che la popolazione «ascendeva a 4.618 abitanti». Nel 1901 gli abitanti erano 8.751. La punta massima si è registrata nel 1936 con 10.434 residenti.

- La strada provinciale è sempre quella descritta dal diario, solo che ora è tutta Esistono sempre le curve. Stiamo aspettando ancora la Fortorina. Forse fra 50 anni arriverà anche qui dato che se ne parla da oltre … 50 anni. Attualmente si ferma a San Marco dei Cavoti.

- Raggiungere la Puglia e il Molise è ora più agevole, grazie alla costruzione della variante ‘Mbòrchië che in meno di 3 chilometri permette di immettersi sulla superstrada Foggia – Campobasso.

- Non siamo di origine Frentana: da studi e ricerche recenti è assodato che discendiamo dai Sanniti, stirpe dei Pentri.

«Siamo tutti seri, anche troppo»

«Tra gli abitanti c’è solo un tipo strano», scrive l’autore, «Eraldo Bibbò, un signore stravagante di una cinquantina d’anni. Non è sicuramente un ricco, perché per vivere fa anche il pittore e ai contadini un po’ ignoranti che vogliono farsi fare un ritratto “ad olio”, non chiede compensi in denaro, ma una damigiana di olio d’oliva, appena sufficiente, dice lui, per fare il ritratto che è, appunto,“ad olio”». Questo personaggio il 21 marzo, anche se piove, fa freddo e tira vento, esce di casa con un vestito bianco leggero, la paglietta in testa e le scarpe bianche e marrone perché, dice: “siamo in primavera e, se è matto il tempo non sono matto io”. Questo tizio è un’eccezione. Qui siamo tutti seri anche troppo».

Nota Bene Non me ne voglia l’autore del diario, ma il signore stravagante sopra citato si chiamava Aristide De Paola e abitava nei pressi di via Leonardo Bianchi; quando entrava in qualche bar per prendere un caffè, al momento di pagare diceva sempre al barista: «Don Aristide, no resto, ma non presto».

«La lontananza dalle grandi città e le notevoli difficoltà di percorrenza delle strade hanno contribuito a creare una grande autonomia in tutte le attività produttive e commerciali, anche se in fondo si tratta di un economia di “sopravvivenza”. Poche sono le cose che vengono da lontano. Forse le caramelle, il baccalà, gli spaghetti, le stoffe per i vestiti, le sigarette, il cuoio per fare le scarpe. Ma il 24 agosto, alla grandissima fiera di San Bartolomeo arrivano commercianti ambulanti con ogni ben di Dio e tutti si affannano ad acquistare oggetti e beni non reperibili in paese durante l’anno. Arriva persino la “scapece” un pesce (razza) trattato con aceto, zafferano e altri odori strani, venduto in barili gialli. Una vera leccornia!

Questa autosufficienza ha salvaguardato il paese dalla carestia durante la guerra. Mentre nel resto della nazione la gente moriva di fame a San Bartolomeo, raccontano, e lo ricordo anch’io, la guerra non ha procurato alcuno scompenso. C’era da mangiare per tutti, anche se noi ragazzi eravamo stufi di avere tutti i giorni a pranzo sempre le stesse cose, pasta fatta in casa col ragù, frittate, verdure di tutti i tipi, principalmente broccoli e tanta frutta. I dolci, purtroppo, erano rari.

Di bombardamenti sentivamo solo parlare. Solo alcune cannonate ci sono piovute addosso, ma con danni modesti. Non s’é mai visto un soldato. Di forestieri c’erano solo i confinati, cioè gli avversari del regime fascista, che venivano mandati per punizione in paesi lontani dalle loro città, anche se non avevano commesso alcun reato. Uno di questi, un professore di Genova, alto, con capelli biondicci e gli occhiali piccoli e rotondi era diventato grande amico di mio padre; si facevano compagnia parlando di cose difficilissime, specialmente di filosofia. Non è mai entrato in casa nostra, perché gli era vietato. Tutte le mattine doveva andare dal maresciallo dei carabinieri a dimostrare di essere presente. Sicuramente era un padre di famiglia che aveva dovuto lasciare moglie e figli perché non voleva essere fascista».

Una nota importantissima Oltre al citato professore, chi erano i confinati in quegli anni nel nostro paese? Prendendo spunto da questo episodio descritto nel diario, grazie alla “soffiata” di un amico, l’estate scorsa mi sono recato presso la nostra biblioteca comunale e, in merito a questo argomento, ho consultato un libro dal titolo Lettere dal carcere e dal confino, scritto da Sante Tani e curato da Luca Berti (Franco Angeli, 1999).

Sante Tani, un avvocato antifascista di Arezzo, processato per le sue idee politiche il 25 aprile 1942, fu assegnato per quattro anni al confino e inviato in una paese nella provincia di Benevento. Il Fascismo cadde l’8 settembre 1943, prima della conclusione della sua pena, e così Sante poté tornare ad Arezzo, ma successivamente fu catturato e trucidato in cella il 15 giugno 1944 dai tedeschi, dopo 17 giorni di torture. Pochi giorni dopo, Arezzo venne liberata dagli Alleati.

Leggendo questo libro, ho scoperto che il paese in cui venne confinato Tani era San Bartolomeo in Galdo. Siamo quindi in grado di affermare che, oltre al citato giovane professore di Genova, in quei tempi il nostro paese ospitava anche un avvocato di Arezzo.

Tani, tramite le lettere scritte a sua moglie, descrisse San Bartolomeo come il più grande centro della provincia di Benevento con quasi 14mila abitanti ( sappiamo che erano 10.434 nel 1936 e 10.384 nel 1951, ndr), un paese poco sviluppato e completamente fuori dal mondo, sperso in mezzo alle montagne, «dove spira quasi sempre un venticello che non fa mai sentire il caldo eccessivo». È un paese dove la guerra non si sente quasi per niente, dove la popolazione è buona e ospitale; nella sua maggioranza è prettamente agricola formata da contadini che di mattino prestissimo si recano ai campi per lavorare. Ci sono pochissimi buoi, ma molti muli e somari per il trasporto a basto delle persone e delle cose. «Per il paese vi sono diversi maialetti condotti in giro dai loro proprietari come cani».

Ogni famiglia ingrassa il proprio maiale, che poi uccide conservandone il ricavato (prosciutti, lardi, ecc), appeso al soffitto delle abitazioni, che in genere sono molto modeste ma abbastanza pulite, anche se vi sono contadini che vivono con qualche animale abbasscë ҅a cändinë (giù in cantina, ndr). «Un paese pulito e sporco, qualche piazza, una discreta via principale; il resto vicoli e vicoletti secondari, scoscesi, indecenti, e sporchi». Esiste la Pretura, l’ufficio del Registro e delle Imposte, un Istituto Magistrale, la scuola di Avviamento. Vi sono due farmacie, due medici, tre avvocati, due notai, due parroci, cinque sacerdoti con varie chiese, caffè ed osterie molto modesti, l’albergo Bellavista è buono, ma non vi sono trattorie. «Nella loro maggioranza i bambini sono vestiti da fraticelli e la popolazione accompagna in massa i suoi morti al cimitero».

Per chi abbia voglia a conoscere meglio la figura di questo eroe (nato il 3 aprile 1904 a Rigutino, provincia di Arezzo, e Medaglia d’oro al Valor Militare alla memoria) e di approfondire gli aspetti socio-culturali e morali del nostro paese nei primi anni Quaranta, consiglio di vero cuore la lettura di questo bel libro, a disposizione gratuita di tutti presso la nostra biblioteca comunale.

Nota Bene Il menzionato avvocato di Arezzo, è argomento di uno scritto del professor Salvatore Sgambato dal titolo Sante Tani, fiera figura di cattolico antifascista, pubblicato il 19 dicembre 2016 sulle pagine del sito sanbartolomeo.info-sanbartolomeaninelmondo. Questo accostamento con la figura dell’esimio professore Sgambato – persona a me molto cara – mi rende particolarmente felice e nel contempo un po’ orgoglioso, in quanto, indirettamente, avvalora quanto da me scoperto la scorsa estate.

Dopo questa lunghissima nota, torniamo al diario Riprendiamo il filo del discorso:

«Ci sono anche alcune cose che non vanno in questo eccessivo isolamento», sostiene l’autore. «Infatti, qui di moderno, non c’è nulla. Io penso che siamo rimasti al secolo scorso. Quando si sentono i racconti di qualcuno che viene dalla città si resta incantati. Parlano di automobili bellissime (noi conosciamo solo la vecchia Fiat nera di Fantasia, con cui fa il servizio di autonoleggio), di donne che vanno in giro coi pantaloni, di treni velocissimi, di cinematografi, dei “termosifoni” (un sistema di riscaldamento per la casa con piastre di ferro bollenti) di “frigoriferi” (casse metalliche che producono freddo e servono per conservare gli alimenti), e di tantissime altre cose. Noi a casa abbiamo solo la radio CGE, perfettamente funzionante, sempre accesa. Un mio amico, invece, ha una radio con il grammofono incorporato, con un piatto dove si poggiano i dischi neri grandi e pesanti. Le sue sorelle ci suonano sempre Ma l’amore no, una bellissima canzone cantata da Alida Valli. Quando l’ascoltiamo la fantasia se ne va in giro per il mondo».

Continua il narratore ragazzino: «La difesa dell’autonomia del nostro paese è arrivata al punto che si è discusso accanitamente se aggiustare e asfaltare la strada che porta a Benevento. Ci sono state due correnti: una che sosteneva la tesi della modernità, dell’apertura verso altre città, e quindi voleva l’asfaltatura. L’altra pensava che se la strada fosse diventata più facilmente percorribile sarebbero arrivati nel paese, cose e genti nuove non certamente migliori di quelle che c’erano, compresi i ladri che qui non esistono. Io stavo dalle parti dei modernisti (per andare meglio in bicicletta) che hanno vinto per un soffio. Tra qualche anno, forse, vedremo come andrà a finire».

Tradizioni e specialità gastronomiche

«Il soprannome dei sanbartolomeani è “magnacicoli” (magnäcìcùlë, ndr) per il grande uso che facciamo della “pizza coi cicoli” (pizzë ch’i cìcùlë, ndr) e di altri grassi di maiale. Non potete immaginare quanto è buona appena sfornata. Viene impastata con la pasta del pane insieme ai ciccioli e a tanta sugna, e cotta nel forno pubblico».

Fatta questa premessa, l’autore elenca le specialità locali della tavola.

«Anzitutto il pane, fatto con il grano cappello (grano duro), con cui si produce una farina di colore giallognolo». Ogni due settimane, quando la notte inizia a cedere il passo al nuovo giorno, al grido ammassä’ le donne del paese si riuniscono per l’impasto. «Le forme rotonde, poste su grandi tavole, vengono portate al forno».  I cicatelli (in dialetto cëcatéllë, ndr), sono «maccheroncini fatti a mano. Si pigiano e si strisciano tre dita su una strisciolina di pasta di 1×4 cm. Si mangiano con il ragù o con i broccoli (cëcatéllë rraù o ch’ì vrócchëlë, ndr)». Lo spezzato (spëzzatë, ndr), «una pietanza eccezionalmente saporita fatta con carne di agnello prima cotta e poi immersa in un brodo con uovo e prezzemolo». Ciccioli e peperoni (cìculë e pëpàurë, ndr), che l’autore spiega così:«Mettere insieme in un pentolone pezzi di scarto di grasso di maiale, comprese le anteriora, insieme a peperoncini piccanti e ad altri aromi: avrete questo piatto di una potenza di sapori incredibile. Ci vogliono grossi bicchieri di vino e stomaco di ferro. È molto usato nelle feste “porcesche”, quelle che si fanno quando si ammazza il maiale». La polenta coi ceci (farnätë d’ì cicë, ndr), «cotta nel paiolo di rame sul fuoco e poi arrostita a fette sui carboni». I taralli (taràllë, ndr), «fatti con farina, sugna e semi di finocchio. Sono cotti prima in acqua bollente e poi portati al forno pubblico». La torta di mandorle (tòrtë d’ì mènëlë, ndr), «fatta con sola pasta di mandorle imbottita di crema e coperta da una crosta di zucchero. Per farla occorrono tantissime mandorle sgusciate».

I cicatelli (in dialetto cëcatéllë, ndr), sono «maccheroncini fatti a mano. Si pigiano e si strisciano tre dita su una strisciolina di pasta di 1×4 cm. Si mangiano con il ragù o con i broccoli (cëcatéllë rraù o ch’ì vrócchëlë, ndr)». Lo spezzato (spëzzatë, ndr), «una pietanza eccezionalmente saporita fatta con carne di agnello prima cotta e poi immersa in un brodo con uovo e prezzemolo». Ciccioli e peperoni (cìculë e pëpàurë, ndr), che l’autore spiega così:«Mettere insieme in un pentolone pezzi di scarto di grasso di maiale, comprese le anteriora, insieme a peperoncini piccanti e ad altri aromi: avrete questo piatto di una potenza di sapori incredibile. Ci vogliono grossi bicchieri di vino e stomaco di ferro. È molto usato nelle feste “porcesche”, quelle che si fanno quando si ammazza il maiale». La polenta coi ceci (farnätë d’ì cicë, ndr), «cotta nel paiolo di rame sul fuoco e poi arrostita a fette sui carboni». I taralli (taràllë, ndr), «fatti con farina, sugna e semi di finocchio. Sono cotti prima in acqua bollente e poi portati al forno pubblico». La torta di mandorle (tòrtë d’ì mènëlë, ndr), «fatta con sola pasta di mandorle imbottita di crema e coperta da una crosta di zucchero. Per farla occorrono tantissime mandorle sgusciate».

Camminando lungo i tratturi

Racconta l’autore: «Camminando per i tratturi (in dialetto trattùrë, ndr), il pericolo maggiore è rappresentato dai cani che possono anche assalire e mordere». Il padre gli insegnò un modo semplice per tenere lontane queste bestie pericolose: «Reggere un robusto bastone appoggiato alle spalle facendo sporgere in alto la punta come se fosse la canna di un fucile portato a tracolla. I cani, evidentemente, conoscendo i cacciatori e il pericolo rappresentato dallo sparo di un fucile, si tenevano a debita distanza, pur abbaiando».

Spesso, sempre con il padre, l’autore andava in una bella masseria di famiglia (in dialetto mässarìjä, ndr), passandovi talvolta anche la notte. Si trovava in località Strétta fucilë, a circa cinque chilometri dal paese, ancora più in alto verso la Puglia, ed era bellissima.

Scrive: «Gli animali (muli, buoi, maiali e galline ecc.) hanno stalle e stallette qua e là. Per le persone c’è una stanzetta piccola con una sola finestra dove un grande camino occupa la maggior parte di una parete affumicata. C’è una sola finestra, molto piccola, dalla quale trapela una luce debolissima. Un miscuglio di oggetti ai lati e sopra questo camino, appesi al muro, pentole di rame, pentolini anneriti, forchettoni, un mantice per soffiare il fuoco, salsicce, nnòglië (budelli ripieni con le parti più povere del maiale e piccantissime) e tante altre cose; un po’ più in là un letto grande e due lettini uno sopra l’altro. I materassi sono fatti con le foglie di granoturco, vi lascio immaginare il rumore che fanno quando ci si gira nel letto. […] La mattina prestissimo, appena alzati, aria fresca e ancora buio, si fa colazione attingendo ognuno con un cucchiaio in una grande ciotola colma di latte tiepido, appena munto, nella quale galleggiano cipolle, pomodori e pezzi di pane (qualche volta si intravedono resti di cacca di mucca!). Una volta sono andato anch’io a mungere le vacche e non vi dico il divertimento. Dietro la casetta c’è una montagnetta dove cresce l’origano. Mi piace molto salire su questo toppo e rotolarmi in mezzo alle erbe profumate. A cento metri dalla casetta l’aia, dove d’estate per rompere le spighe si batte il grano con delle lunghe pertiche snodate. Poi quando arriva una giornata ventosa, tanti uomini con le pale tirano in aria il grano per separare i chicchi dalla paglia. I carri sono sempre pronti per essere riempiti. Sotto i carri ho trascorso qualche notte d’estate, ascoltando i grilli; qualche volta all’improvviso il loro canto si arresta e un silenzio tombale mette i brividi addosso: chissà perché avviene questo strano fenomeno».  Poi, il testo continua descrivendo la vigna, (in dialetto vignë, ndr): «Si trovava alle pendici del paese il loro vigneto di uva rossa dove non andava quasi mai. «C’è un contadino antipatico. Qualche volta ci sono andato durante la vendemmia, ma sono scappato subito per la paura di essere punto dalle tantissime vespe che infestano i tini di uva appena raccolta. Il vino che produce questa vigna è frizzante e non tanto nero. Poiché tutti gli anni a marzo diventa aceto, mio padre a gennaio inizia a regalarlo agli amici e a chiunque glielo chiede». I genitori dell’autore possedevano anche un boschetto «di querce su una montagna», ma lui confessa di non esserci mai andato: «Serviva soltanto per la legna, che tanti muli in fila indiana portavano a casa prima dell’inverno. Vicino al bosco abita un contadino che ha fatto con mio padre un patto molto curioso: lui taglia la legna che viene diviso a metà. In cambio, il contadino ci porta a gennaio un maiale già ingrassato e una gran quantità di formaggio di pecora». Racconta che suo padre era «religiosissimo fino all’incredibile», anche se non più della madre. Non accettava che qualcuno bestemmiasse, per questo denunciò ai Carabinieri tre o quattro persone che lo fecero in sua presenza; non andarono in galera, ma si misero «una bella paura». «Mio padre è amico dell’arciprete», si legge nel diario, «con cui parla in latino, ma quello non lo capisce per niente, anche se fa finta. Va in chiesa regolarmente. Finita la messa mi porta in sacrestia per il “prosit”, che in latino significa “vi giovi”. Qui si raccolgono i 5/6 personaggi più in vista del paese per mangiare pane e prosciutto e bere un po’ del vino speciale della messa. A me niente vino. Questo rito ha il significato di augurare che l’aver partecipato alla messa faccia bene all’anima. Ma io non capisco che c’entra il prosciutto con l’anima.

Poi, il testo continua descrivendo la vigna, (in dialetto vignë, ndr): «Si trovava alle pendici del paese il loro vigneto di uva rossa dove non andava quasi mai. «C’è un contadino antipatico. Qualche volta ci sono andato durante la vendemmia, ma sono scappato subito per la paura di essere punto dalle tantissime vespe che infestano i tini di uva appena raccolta. Il vino che produce questa vigna è frizzante e non tanto nero. Poiché tutti gli anni a marzo diventa aceto, mio padre a gennaio inizia a regalarlo agli amici e a chiunque glielo chiede». I genitori dell’autore possedevano anche un boschetto «di querce su una montagna», ma lui confessa di non esserci mai andato: «Serviva soltanto per la legna, che tanti muli in fila indiana portavano a casa prima dell’inverno. Vicino al bosco abita un contadino che ha fatto con mio padre un patto molto curioso: lui taglia la legna che viene diviso a metà. In cambio, il contadino ci porta a gennaio un maiale già ingrassato e una gran quantità di formaggio di pecora». Racconta che suo padre era «religiosissimo fino all’incredibile», anche se non più della madre. Non accettava che qualcuno bestemmiasse, per questo denunciò ai Carabinieri tre o quattro persone che lo fecero in sua presenza; non andarono in galera, ma si misero «una bella paura». «Mio padre è amico dell’arciprete», si legge nel diario, «con cui parla in latino, ma quello non lo capisce per niente, anche se fa finta. Va in chiesa regolarmente. Finita la messa mi porta in sacrestia per il “prosit”, che in latino significa “vi giovi”. Qui si raccolgono i 5/6 personaggi più in vista del paese per mangiare pane e prosciutto e bere un po’ del vino speciale della messa. A me niente vino. Questo rito ha il significato di augurare che l’aver partecipato alla messa faccia bene all’anima. Ma io non capisco che c’entra il prosciutto con l’anima.  Non siamo come i protestanti che fanno la comunione con il pane invece dell’ostia». Bisogna infatti sapere che a San Bartolomeo, in via Murorotto, esisteva a quei tempi una chiesetta di luterani, «ricavata in un piccolo ambiente dove c’era un negozio. Noi ragazzi ogni tanto entriamo con la scusa di fare la comunione, ma con l’intenzione di prenderli un po’ in giro. Quando arriva il momento, invece, dell’ostia, ci danno un boccone di pane, e qualche volta un po’ di prosciutto, e ci fanno bere un sorso di vino buonissimo, dolcissimo. Questa è la loro comunione! Ma non ci mandano mai via e non comprendiamo il perché».

Non siamo come i protestanti che fanno la comunione con il pane invece dell’ostia». Bisogna infatti sapere che a San Bartolomeo, in via Murorotto, esisteva a quei tempi una chiesetta di luterani, «ricavata in un piccolo ambiente dove c’era un negozio. Noi ragazzi ogni tanto entriamo con la scusa di fare la comunione, ma con l’intenzione di prenderli un po’ in giro. Quando arriva il momento, invece, dell’ostia, ci danno un boccone di pane, e qualche volta un po’ di prosciutto, e ci fanno bere un sorso di vino buonissimo, dolcissimo. Questa è la loro comunione! Ma non ci mandano mai via e non comprendiamo il perché».

I miei amici più importanti

Dopo le righe dedicate al padre, il nostro autore si sofferma sulla madre e sui fratelli, elenca gli amici più importanti dell’epoca: «Alfredo Marotti, mio conterraneo, figlio dell’avvocato Marotti, socialista della prima ora, grande nemico dei preti. Ha una sorella Gigliola, che mi cerca sempre e va dicendo che da grande vuole sposarmi. Nino D’Ariano, più grande di me. Figlio del dottore D’Ariano, un medico di Lucera, molto ricco, con tante terre in Puglia. Ha una sorella Bona (diminutivo di Bonifacia) e un’altra bellissima, con gli occhi come il carbone, fa innamorare tutti. Il mio amico Decio le scrive un sacco di lettere d’amore che lei da a me per buttarle. Io li leggo e mi faccio un sacco di risate. Nino abita a Lucera. Il padre possiede una Lancia Aprilia blu nuova, velocissima.

Decio Carandente. È orfano di guerra. Sta nel paese con la zia.

Gustavo Bibbò: figlio del negoziante di elettrodomestici.

Enrico Follo, figlio di un maestro elementare, con una sorella Angelina, molto birichina, vuole baciarmi ogni volta che non ci vede nessuno.

Maria Circelli, un po’ più grande di me, figlia di lontani parenti. Siamo quasi fidanzati, ma un po’ per ridere».

A quest’elenco, mi sento di aggiungerne altri, forse meno importanti, ma che mi preme

ricordare: Matteo Marcasciano (figlio di Pietro), Vincenzo Gisoldi, Paolo Corleone, Nunzio Corleone, il sottoscritto Paolo Furbesco…

Chiusa la parentesi degli affetti, il racconto segue un andamento più cronologico, che l’autore suddivide in sei periodi. Vediamoli insieme.

Dal 1939 al 1946, gli anni di piombo

«Durante il fascismo», spiega l’autore, «a quattro anni un bambino italiano era figlio della lupa. Doveva indossare la camicia nera. A otto si diventava balilla. Le femmine erano piccole italiane. Ricordo le mie sorelle con una bella camicetta bianca e una gonna nera. Si rimiravano continuamente davanti allo specchio. Ogni sabato, puntualmente, si radunavano tutti in piazza Municipio per fare esercizi di ginnastica, cantare in coro e tante altre cose molto divertenti. Era il cosiddetto “sabato fascista”». Mentre l’Europa e il mondo intero stavano precipitando in una guerra senza precedenti, i più piccoli avevano in mente solo i giochi, «in primis con la palla, ma non di gomma, di pezza». Ebbene si, à pàlle e pèzzë: «Non avevamo niente di meglio per giocare, ma con la sua genialità la mamma di un amico, Nunzio Corleone, riuscì a costruire un vero e proprio pallone di calcio. In pratica cuciva tra loro, a forma di palla, strisce di stoffa bianche e nere e all’interno ci pigiava pezzi di spugna. Non vi dico il successo, perché rimbalzava benissimo». Per divertirsi, i bambini di San Bartolomeo, a quel tempo, avevano ben poco a disposizione. L’autore ricorda due passatempi: il curullo (in dialetto cûrùllë, ndr) e le carrozze (in dialetto carròzzë, ndr). La prima: «Una trottola di legno, con inserito un chiodo sulla punta. Noi lo portavamo sempre in tasca. Avvolgevamo uno spago intorno al curullo e lo lanciavamo con perizia sul pavimento. Nelle sfide vinceva chi lo faceva girare più a lungo o chi, in casi eccezionali, riusciva a spaccare con un colpo del chiodo, quello dell’avversario che girava sul pavimento». Le seconde erano fatte di legno e cuscinetti a sfera: «Quante corse giù per la discesa di via Valfortore. C’era chi riusciva a farne di bellissime, chi si doveva accontentare di qualcosa più grezzo e fermarla con i piedi». Neanche alla Befana (in dialetto Bëfänìjë, ndr) si vedevano giocattoli “veri”: nelle calze della tradizione, «solo mandarini profumatissimi e qualche torrone Ficociello, prodotto in paese da questo unico pasticciere. Qualche volta ci trovavamo i “baci Borrillo” di San Marco dei Cavoti, torroncini di cioccolato e nocciola di una bontà eccezionale». Che cosa restava da fare, allora? Stare insieme e giocare… senza niente. Per esempio divertirsi con “la ciula in mezzo agli uomini”: «Era una specie di nascondino che facevamo in mezzo a piazza Garibaldi le sere d’estate, quando qui si riunivano tanti operai-contadini che venivano assoldati per andare il giorno dopo a mietere il grano in Puglia. Sgusciavamo e ci rincorrevamo tra questi uomini come lucertole, prendendo qualche ceffone e non ci fermava neanche il puzzo di sudore e di vino che appestava tutta la piazza. Andavano a mietere il grano a mano con la falce, nelle terre dei latifondisti della Puglia, questi uomini, ma pieni di quella dignità che contraddistingue la gente del mio paese». Parole dense di significato, che si concludono così: «Avevano il viso abbronzatissimo dal mento agli occhi, ma con la fronte bianchissima sulla quale risaltavano i capelli neri. Sembravano tante maschere. Molti erano già tornati dalla guerra. Non ridevano mai».

Anno 1942, tra feriti e aerei in picchiata

Colpi sul portone di casa che rimbombavano come cannonate nel cuore della notte, le urla nello studio medico, i motori delle auto, Aveva sette anni, il nostro autore: «La mattina dopo mio padre ci raccontò che durante la notte era passata nel paese una colonna di tedeschi. In uno scontro un generale era rimasto gravemente ferito e non aveva avuto assistenza perché il loro medico militare era caduto in battaglia. Mio padre fu chiamato dal medico comunale per aiutarlo a dare assistenza al militare. L’intervento, molto complesso, fu considerato soddisfacente e, per ricompensa, il generale, prima di riprendere il viaggio, lasciò loro diversi scatoloni pieni di medicine e una diecina di barelle da campo. Grande fu lo stupore e la gioia di mio padre e del suo amico dottore quando si accorsero che tra le medicine c’era anche la penicillina farmaco miracoloso da poco scoperto e che in Italia era introvabile. Grazie a quel dono del generale alcuni casi di polmonite in paese di lì a poco vennero risolti, tra cui anche il mio». Era la guerra, che si faceva sentire anche in paese e nei dintorni. Il diario descrive il passaggio di aerei da guerra, tutti allineati e luccicanti, che passavano sopra le case, a volte anche a bassa quota, accompagnati da un rombo cupo, minaccioso, continuo. Andavano quasi sempre verso la Puglia, a Foggia, a bombardare l’aeroporto, poi ritornavano «Un giorno d’estate, sull’imbrunire, stavo sul mio balcone per dare la caccia alle rondini che roteavano stridenti sopra la mia testa. Usavo per questo gioco una canna molto lunga che facevo volteggiare nell’aria nella speranza che qualcuna ci si imbattesse (cosa mai successa). Di botto, con un rumore infernale, apparve da dietro casa un enorme aereo con una lunga scia di fumo nero. Cadde subito nel mezzo della montagna di fronte (monte Taglianaso) con un grande scoppio e tanto fumo. Dopo un attimo di paura comparvero nel cielo diecine di altri aerei che si inseguivano e si mitragliavano.  Qualcuno, colpito, andava a cadere chissà, seguito da una lunga scia nera. Il crepitio era assordante. All’improvviso un lugubre silenzio, poi di nuovo crepitii, sibili, rumori roboanti. Era una vera battaglia aerea, spettacolo tremendo che mi atterriva e affascinava insieme. Gli aerei si rincorrevano e scomparivano, poi tornavano e sparivano di nuovo. Alla fine, il silenzio. Il canto delle cicale. Le rondini erano sparite dal cielo. Quel giorno, per strada, si diceva che c’era stata una grande battaglia aerea sopra Foggia. La città era stata praticamente distrutta dalle bombe».

Qualcuno, colpito, andava a cadere chissà, seguito da una lunga scia nera. Il crepitio era assordante. All’improvviso un lugubre silenzio, poi di nuovo crepitii, sibili, rumori roboanti. Era una vera battaglia aerea, spettacolo tremendo che mi atterriva e affascinava insieme. Gli aerei si rincorrevano e scomparivano, poi tornavano e sparivano di nuovo. Alla fine, il silenzio. Il canto delle cicale. Le rondini erano sparite dal cielo. Quel giorno, per strada, si diceva che c’era stata una grande battaglia aerea sopra Foggia. La città era stata praticamente distrutta dalle bombe».

Anno 1943, ecco le cannonate

«Dalla collina di Castelvetere gli americani (sic), erroneamente convinti che nel palazzone centrale del paese (palazzo Martini, residuo di antiche famiglie), si fossero rifugiati truppe tedesche (sic) ci spararono tante cannonate. Gli abitanti stupidi del paese, che non sapevano cosa fosse la guerra, uscirono a vedere lo spettacolo. Alcuni rimasero uccisi, parecchi feriti».

Nota Bene Non me ne voglia l’autore del diario, ma in merito a quanto descritto esiste un’altra versione: furono i tedeschi in ritirata che, assestatisi sul versante di Castelvetere di Valfortore, spararono diversi colpi di cannone in direzione del nostro paese. Qualcuno di questi raggiunse piazza Garibaldi, senza causare danni a persone. Altri caddero in vicinanze della caserma dei Carabinieri – che si trovava a fianco del Convento – senza coinvolgere gli abitanti. Furono quelli che raggiunsero la Cuntràdë Bbadërìccë (alla fine della via San Vito), a causare alcune vittime. Il racconto continua: «Durante quei bombardamenti, per alcuni giorni siamo stati in cantina. Eravamo tanti, sia della famiglia che estranei. […] Di questo periodo ricordo che mangiavamo sempre uova e la pasta fatta a mano, ogni tanto il pollo. Quelli che venivano da fuori dicevano che noi eravamo fortunatissimi, perché nelle altre parti d’Italia c’era solo fame e carestia. Mancava spesso la corrente elettrica, anche per alcune settimane consecutive, noi avevamo diverse lampade a petrolio, ma spesso restavano inutilizzabili per mancanza del petrolio stesso. Le strade di sera erano buie e noi ci divertivamo da matti a fare scherzi. Per vedere dove si camminava parecchi usavano pezzi di legna con la brace sulla punta, appena tolti dal camino. Questi tizzoni ardenti e luminosi venivano fatti roteare in aria per illuminare il più possibile, creando nelle strade del paese bellissimi effetti di disegni infuocati in continuo movimento».

La ritirata dei tedeschi – I panzer in piazza Garibaldi

Chiudete per un attimo gli occhi e immaginate la scena: piazza Garibaldi invasa dai famosi carri-armati tedeschi: i panzer. Per tornare con la mente a quei tragici momenti, leggiamo le parole del nostro diarista sanbartolomeano, che merita veramente un grosso ringraziamento per questa sua testimonianza storica, che rimarrà indelebile nei nostri ricordi. Ecco la descrizione della ritirata dell’esercito germanico di passaggio nel nostro paese, proveniente da Benevento: «Facevo la seconda elementare ed ero nella scuola delle suore del “Preziosissimo Sangue”, quelle che hanno uno strano cappellone svolazzante. La scuola era nel palazzo Martini (c’è ancora). Le suore ci volevano un gran bene. Una mattina del 1943, mentre eravamo nell’aula con suor Giuseppina a fare qualche disegnino, sentimmo la terra tremare e uno spaventoso rumore di ferraglie. Tutti fuori!!! Gridò la suora: il terremoto! Uscimmo all’aperto, in piazza Garibaldi e rimarremmo atterriti. Non era il terremoto ma erano carri armati che salivano da via Valfortore, seguiti da camionette veloci, da giganteschi strani mezzi con lunghissimi cannoni. Uno di questi, più grande degli altri, non riusciva a entrare in piazza Garibaldi. Dopo aver provato più di una manovra si diresse contro l’angolo del palazzo Martini e, per passare, con la bocca del cannone ne sfracellò qualche metro allontanandosi in un turbinio di fumo nero puzzolente verso via Margherita. Spaventati, sia noi che le suore, aspettammo immobili la fine del passaggio di questi mostri. Si allontanarono senza mai fermarsi. Non vedemmo neanche un tedesco; erano tutti chiusi dentro questi grandi scatoloni di ferro, con i cingoli che sferragliavano devastando e acciaccando i piccoli marciapiedi di via Margherita. Mi domandavo il perché di quella sfilata e, principalmente, da dove venivano e dove andassero. Non avevo alcuna percezione di cosa fosse la guerra».

«La caduta del fascismo e l’incendio del Municipio»

Altro episodio storico che vale la pena di trascrivere integralmente: «Della caduta del fascismo ricordo soltanto lo spettacolo di festa che verso la fine di agosto (pochi giorni dopo la fiera di San Bartolomeo) si svolse nella strada principale del paese, corso Roma, dove ha sede il Municipio. Un nugolo di ragazzi scalmanati correvano da tutte le parti insieme ad uomini adulti con in mano forche e bastoni, tutti diretti verso il municipio. La piazza, proprio li davanti, era piena di una folla urlante. Tanti sono entrati nel municipio, e hanno iniziato a buttare dai balconi ogni tipo di carta; qualcuno ha appiccato il fuoco e subito un gran falò, altissimo, che veniva alimentato da altre carte che arrivavano dai balconi. È durata parecchio questa euforia ed io, sinceramente, non riuscivo a capirne il motivo. Ma era molto divertente. Oggi a distanza di 8 anni, comprendo il significato di quel subbuglio, perché ho saputo quali disgrazie e quante rovine ha portato la guerra. Si poteva quindi comprendere benissimo il motivo di tanta euforia. Spero che gli uomini che l’anno provocata siano puniti per sempre, da Dio e dagli uomini».

Anno 1945, la fine della guerra

Con l’epilogo della fine della Seconda guerra mondiale, termina il resoconto storico di questi “anni di piombo”. Al nostro narratore rinnovo un grosso ringraziamento. Per gustare al meglio, insieme, questo suo ultimo breve messaggio storico – a mio modo di vedere molto significativo – lo riporto integralmente: «Era la primavera del 1945.  In quel periodo erano venute a casa alcune sorelle di mia madre per sfuggire a non so quali pericoli di guerra. Eravamo nella sala da pranzo, dove troneggiava sul camino di marmo bianco, la radio CGE, compagna delle mie giornate di solitudine. Tutti ascoltavamo con attenzione il comunicato delle ore 13. All’improvviso viene interrotta la trasmissione e, dopo un po’, con una strana vocina venne annunciata la notizia dell’uccisione di Mussolini (era il giorno 28 aprile, ndr). […] Questa bellissima radio CGE era stata comperata durante la guerra, nel negozio di Bibbò. Il padrone del negozio, per fare pubblicità aveva l’abitudine di accenderla alle ore 13 in punto e faceva in modo che si sentisse anche all’esterno della piazzetta davanti alla Chiesa Nuova. Qui si accalcavano tante persone esclusivamente uomini, usciti anche dal bar di Beniamino per ascoltare il “comunicato”, cioè le ultime notizie, ma principalmente, riferimenti a discorsi di Mussolini. Il giorno della fine della guerra, però, non c’era più quel fascista con gli occhiali che per alcuni anni, tutto impettito, era solito roteare nell’aria un lungo e sottile bastone e – durante il discorso del duce – dare colpi sulla testa delle persone che avevano il cappello per farlo cadere: si doveva togliere in segno di deferenza mentre si ascoltava la voce del duce. Noi ragazzi non capivamo il senso di questa scena e ci facevamo un sacco di risate, mentre gli adulti, invece, erano serissimi. Chissà dove è andato a nascondersi. Non si è più visto in paese, forse per la vergogna».

In quel periodo erano venute a casa alcune sorelle di mia madre per sfuggire a non so quali pericoli di guerra. Eravamo nella sala da pranzo, dove troneggiava sul camino di marmo bianco, la radio CGE, compagna delle mie giornate di solitudine. Tutti ascoltavamo con attenzione il comunicato delle ore 13. All’improvviso viene interrotta la trasmissione e, dopo un po’, con una strana vocina venne annunciata la notizia dell’uccisione di Mussolini (era il giorno 28 aprile, ndr). […] Questa bellissima radio CGE era stata comperata durante la guerra, nel negozio di Bibbò. Il padrone del negozio, per fare pubblicità aveva l’abitudine di accenderla alle ore 13 in punto e faceva in modo che si sentisse anche all’esterno della piazzetta davanti alla Chiesa Nuova. Qui si accalcavano tante persone esclusivamente uomini, usciti anche dal bar di Beniamino per ascoltare il “comunicato”, cioè le ultime notizie, ma principalmente, riferimenti a discorsi di Mussolini. Il giorno della fine della guerra, però, non c’era più quel fascista con gli occhiali che per alcuni anni, tutto impettito, era solito roteare nell’aria un lungo e sottile bastone e – durante il discorso del duce – dare colpi sulla testa delle persone che avevano il cappello per farlo cadere: si doveva togliere in segno di deferenza mentre si ascoltava la voce del duce. Noi ragazzi non capivamo il senso di questa scena e ci facevamo un sacco di risate, mentre gli adulti, invece, erano serissimi. Chissà dove è andato a nascondersi. Non si è più visto in paese, forse per la vergogna».

«Finalmente nella scuola pubblica»

La scuola elementare, a quei tempi, era dislocata in via Costa al numero 26 nel palazzo dell’ex seminario, un complesso in cui coesisteva con il macello e con il carcere: «Un dramma di stonature e stridori violenti», per usare le parole di Gianni Vergineo. L’autore vi arrivò dopo la terza elementare frequentata dalle suore, per continuare a studiare, seguendo la volontà del padre. Ecco il suo racconto: «Il maestro Spallone era un omone grande e burbero, di quelli che sono sempre arrabbiati e non ti fanno un sorriso neanche se gli fai il solletico sotto i piedi. La scuola stava in fondo al paese, vicino all’ospedale in costruzione (sic) e ci arrivavamo correndo in discesa e con la speranza di non trovare il maestro. Le lezioni erano una sofferenza. Tutti zitti, chi parlava veniva punito con l’isolamento dietro la lavagna anche per un ora. Ma “per fortuna” il maestro di ammalava spesso di raffreddore e febbre. Noi scrutavamo dalle finestre se arrivava dalla lunga discesa e facevamo salti di gioia quando suonava la campanella senza vederlo. Poi veniva il bidello e ci mandava via urlando “oggi niente scuola”. Nessuno tornava a casa sciamavamo per i campi e, quando era primavera e il tempo bello, andavamo a cercare i “campanelli”, fiori bianchi di acacia, buonissimi. Tra i tanti giochi ricordo che bevevamo tanta acqua ad una sorgente, poi ci allineavamo su un muretto per fare la sfida di chi faceva la pipì più lontano (ovviamente eravamo tutti maschietti), perché le femmine avevano le loro classi e le loro maestre».

Paolo Angelo Furbesco, luglio 2017