La digitalizzazione dei battesimi dell’Archivio parrocchiale è il nostro primo regalo per San Bartolomeo in Galdo, e molti ne arriveranno prima del 2027. Resta valido l’invito a tutti i figli del borgo a voler esprimere le loro idee per festeggiare degnamente i primi 700 anni di San Bartolomeo.

Mettetevi comodi perché il viaggio sarà lungo, per essere precisi durerà 434 anni, dal 10 febbraio 1591 al 22 agosto 2025. Ovviamente è un tempo storico, la lettura durerà al massimo 30 minuti.

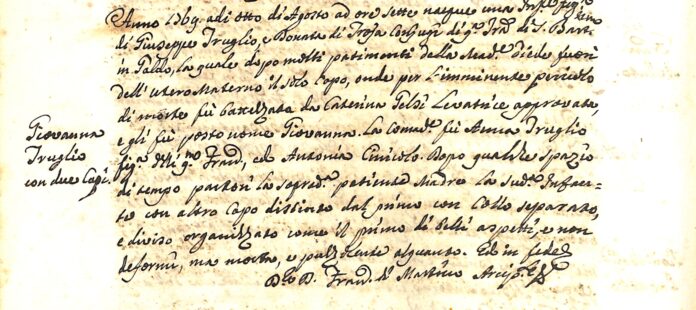

Fino al 1563 la Chiesa Cattolica non aveva mai sentito l’urgenza di censire il Popolo di Dio, tale necessità fu stabilita durante il Concilio di Trento in risposta alla Riforma Protestante di Martin Lutero. Durante il Concilio emerse la necessità di serrare le fila del cattolicesimo e uno degli strumenti migliori per farlo è censire e registrare il Popolo di Dio. Furono resi obbligatori la compilazione dei registri di battesimo, cresima, matrimonio e dal 1614 anche dei decessi. L’anagrafe comunale fu mutuata dai francesi della Rivoluzione proprio dalla Chiesa Cattolica. Nel Regno di Napoli fu Gioacchino Murat, re per pochissimo tempo, a porre in essere l’obbligo dei registri di nascita, di morte e di matrimonio nell’anno 1809 e tale registrazione fu mantenuta dai Borbone al loro ritorno.

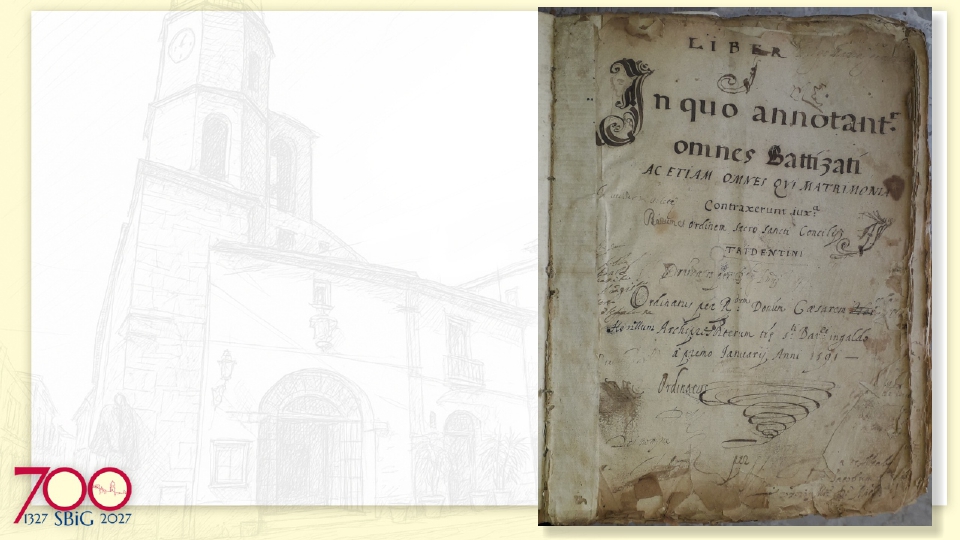

Da noi la storia dei registri parrocchiali inizia il 10 febbraio 1591 con la registrazione del primo atto di battesimo, quando Giovanni De Paduanno e Vegilia sua moglie sostennero al sacro fonte Portia figlia di Bernardo Carro, probabilmente Carrozza che è un cognome della zona, molto presente a Tufara, e Aurelia sua moglie. Ministro fu Don Giovanni.

Il Sacro Fonte lo individuiamo facilmente in Chiesa Madre. Fino al Concilio Vaticano II che ha reso la liturgia meno rigida i bambini venivano battezzati nella vasca di pietra conservata nella navata di sinistra della Chiesa Madre. In questa vasca sono stati battezzate tutte le persone di cui parleremo, a partire da Porzia Carrozza fino ad arrivare a Leonardo Bianchi, da don Nicola Reino a Padre Salvatore Pacifico.

L’importanza dell’Archivio parrocchiale a San Bartolomeo è fondamentale per ricostruire la storia del paese. È il solo archivio conservato a cui possiamo attingere notizie visto i due incendi che ha subito l’ufficio anagrafe del nostro comune. E in ogni caso l’ufficio anagrafe avrebbe conservato documenti personali solo dal 1809.

Diamo un po’ di numeri.

I registri da noi digitalizzati sono stati 60 e abbracciano quasi 434 anni, diciamo quasi perché purtroppo abbiamo trovato un paio di buchi temporali. Uno di pochi mesi, nel 1868 furono registrati solo i battesimi dei primi quattro mesi dell’anno, l’altro molto più consistente e che va dal 1638 al 1662, mancano le registrazioni battesimali di ben 24 anni, ma non disperiamo di riuscire a trovare qualcosa quando termineremo la digitalizzazione di tutto l’archivio parrocchiale. Lo stato di conservazione, compatibilmente con i secoli trascorsi è buono, a parte due registri del ‘600 che risultano rimaneggiati; sono più illeggibili gli inchiostri delle penne bic degli anni ’60 del ‘900 e molto più leggibile la china del 1600. Insieme ad alcuni registri di battesimo sono stati legati, perché la legatura dei libri era fatta a mano, anche alcuni atti matrimoniali ed atti di morte, che andranno a riempire i buchi della serie sia dei matrimoni che dei defunti.

Ci siamo presi la briga di contare tutti i battesimi dal 1591 ad oggi. A San Bartolomeo sono nati, usiamo indistintamente i verbi nascere e battezzare perché la discrepanza è talmente infinitesimale che nel nostro caso possono essere usati come sinonimi.

Oltre a cristiani cattolici, San Bartolomeo ha ospitato pochissime persone di diverse religioni, almeno fino ad oggi. Abbiamo notizia di una famiglia ebraica nel 1480 -1481, la famiglia di Haron l’ebreo, il quale versò come tributo per la guerra contro i turchi 33 ducati. Non siamo riusciti a trovare altre notizie sulla presenza di ebrei a San Bartolomeo, probabilmente non riuscirono mai a creare nemmeno un minian, il numero minimo di dieci persone adulte per la preghiera rituale.

Pertanto, la presenza ebraica a SBiG è trascurabile e non incide sulle nostre statistiche.

Altra presenza, questa molto più documentata negli archivi, fu quella Valdese/Protestante. I valdesi sono i seguaci di Pietro Valdo, un San Francesco prima di Francesco, mercante lionese che vendette i suoi beni per dedicarsi ai poveri. Ma i tempi non erano maturi per un ordine mendicante e Valdo si ritrovò fuori dalla Chiesa accusato di eresia. Ma di Valdo parleremo un’altra volta. A differenza dei Catari e di altre eresie medioevali, i Valdesi seppur perseguitati sono arrivati fino a noi.

Ed anche a San Bartolomeo. Il primo ad essere affascinato dalla dottrina valdese fu il canonico della Cattedrale Don Pasquale Colatruglio della famiglia dei Chierici regolari poveri della Madre di Dio delle scuole pie, più conosciuti come Padri Scolopi che nei suoi viaggi a Napoli entrò in contatto con le tematiche evangeliche.

Don Pasquale rimase folgorato dalla Dottrina valdese/evangelica, dovette colpirlo la giustificazione per fede, l’autorità della Bibbia, il sacerdozio universale di cui egli stesso era una contraddizione. Tornò a San Bartolomeo nel 1870 e smessa la talare cominciò la sua predicazione, dovette essere molto efficace tanto che poco tempo dopo si dovette annoverare una nuova defezione tra le fila del clero sanbartolomeano il sacerdote don Luca Tomasini abbracciò la fede protestante. Nel nostro paese sorse nel 1870 la seconda stazione evangelico-valdese della provincia di Benevento, seconda appunto, solo a quella di Fragneto L’Abate che sorse nel 1868. L’apertura del culto valdese a San Bartolomeo precedette di circa sei anni la nascita di una stazione valdese in Benevento, solo nel 1876 si poté ascoltare un sermone evangelico nel nostro capoluogo di provincia.

Ad accompagnare la crescita della stazione valdese di San Bartolomeo in Galdo, fu inviato il pastore piemontese Orazio Bosio. Costui dovette spostarsi a Fragneto e fu sostituito a fine 1870 dal Pastore Faletti che rimase in paese fino al 1873. Durante questo lasso di tempo la comunità valdese di San Bartolomeo in Galdo fu visitata da quasi tutti i pastori ed i predicatori napoletani: Tron, Pons, Thochet ed Eli Jahier. Fu proprio Eli Jahier che dopo il matrimonio con Celestina Selli nel 1874, fu inviato a San Bartolomeo in Galdo e fu il pastore della comunità valdese di SBiG fino al 1880. Da San Bartolomeo il pastore Jahier visitava periodicamente Alberona dove nacque una stazione evangelica e San Severo.

Della comunità valdese di San Bartolomeo, perdiamo le tracce alla partenza per Brindisi del pastore Jahier e di sua moglie avvenuta nel 1880.

Curioso che il primo evangelista di San Bartolomeo si chiamasse Pasquale Colatruglio e l’ultimo di cui abbiamo conoscenza si chiamasse Pasquale Del Buono.

Dopo questo excursus continuiamo dicendo che negli ultimi 434 anni sono stati battezzati a San Bartolomeo 72689 bambini, nei dieci anni del XVI secolo dal 1591 al 1600 sono stati battezzati 990 bambini con una punta di 115 nascite nel 1599.

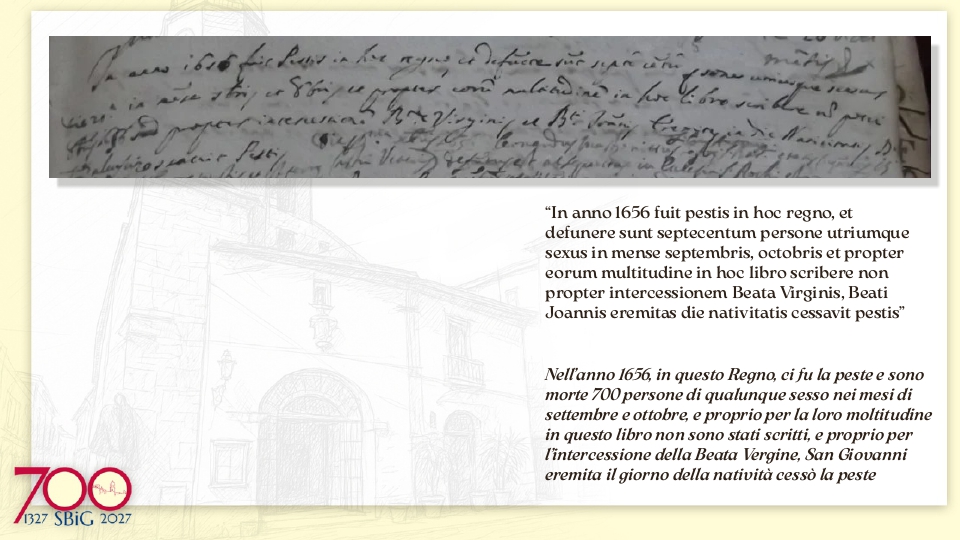

Nel XVII secolo sono state battezzate 7137 persone, in questo caso ci siamo permessi di attribuire un numero di nascite mediobasse rispetto alle nascite di inizio secolo per gli anni che vanno dal 1646 al 1662, un numero basso perché a San Bartolomeo come nel resto del Regno di Napoli nel 1656 la peste falcidiò gran parte della popolazione. Dovete pensare che a quel tempo in paese erano stati censiti ben 600 fuochi, ogni fuoco sono in massima 4 persone, nel 1656 a SBiG c’erano circa 2400 persone, quasi un terzo morì a causa della peste. Come se oggi la pandemia del Covid avesse ammazzato 1300 persone in pochi mesi.

I morti furono talmente tanti e in così poco tempo che oltre alla mancata registrazione parrocchiale, dovettero anche essere seppelliti in una fossa comune fuori dalla Porta Provenzana e precisamente vicino alla Chiesetta di San Rocco, parlando con un abitante del quartiere San Rocco, ci diceva che quando era piccolo e giocava in quei terreni scoprì un piccolo teschio, probabilmente un teschio di un bambino seppellito lì in quel periodo.

La peste cessò proprio il giorno di San Giovanni Eremita e la popolazione per ringraziare il Santo commissionò il busto d’argento che conserva tuttora le sue reliquie in Chiesa Madre.

La maggior parte dei battesimi del ‘600 si sono avuti nella Chiesa parrocchiale che in quel secolo era l’Annunziata.

Il ‘600 fu un secolo altalenante per San Bartolomeo, ad inizio secolo le nascite erano a tripla cifra, abbiamo 129 nel 1608, 135 nel 1610, 120 nel 1613, 144 nel 1617. La popolazione cresceva, le condizioni economiche erano floride. Nessuno si aspettava quello che sarebbe arrivo nel 1656. La peste del 1656 ebbe un effetto devastante sulla popolazione, abbiamo visto che oltre un terzo della popolazione morì, chi restò era impaurito e viveva in un clima di incertezza. A fine secolo si abbatterono sulla Capitanata e quindi anche su San Bartolomeo condizioni climatiche avverse che resero i raccolti miseri aggravando ulteriormente la situazione e portando malnutrizione e malattie. Inoltre a Napoli erano nominati i viceré spagnoli che consideravano il Regno di Napoli poco più che un bancomat da cui spremere moneta attraverso politiche fiscali oppressive che generarono malcontento e miseria, che sfociarono con molte rivolte, la più conosciuta fu la rivolta di Masaniello.

Tutto ciò contribuì ad una drastica diminuzione della popolazione. Anche San Bartolomeo ne risentì, abbiamo 27 nascite nel 1678, 30 nel 1679, 29 nel 1684, 28 nel 1687. Dobbiamo aspettare l’indipendenza dalla Spagna con Carlo III per tornare a crescere costantemente.

Nel XVIII secolo sono stati battezzati nel Sacro Fonte della Chiesa Madre che nel 1703 per volere dell’Arcivescovo di Benevento Cardinale Vincenzo Maria Orsini fu costruita ad una sola navata, mentre per la seconda navata quella del Sacramento, la navata sinistra entrando dobbiamo attendere il 1849 e per avere la forma definitiva, più o meno come la vediamo adesso con tre navate, dobbiamo aspettare fino al 1851, dicevo che sono stati battezzati 13760 bambini.

La crescita demografica nel ‘700 è stata tumultuosa, nel 1702 si sono registrati 50 battesimi, nel 1800 ben 252 nascite, in un secolo le nascite sono quintuplicate.

Il primo anno in cui si è raggiunta di nuovo la tripla cifra è stato il 1714 con 103, tuttavia, bisognerà attendere il 1748 per stabilizzarci permanentemente sulla tripla cifra, in quell’anno nacquero 142 bambini. Ci sono voluti quasi 90 anni per tornare ai livelli pre-peste. Per oltre 221 a San Bartolomeo sono nati più di 100 bambini all’anno, solo nel 1969 siamo scesi sotto la tripla cifra, quell’anno si ebbero “solo” ed uso le virgolette 90 battesimi.

Il XIX secolo è stato demograficamente il secolo più felice per San Bartolomeo, ma anche quello che ha visto l’inizio di quella crisi demografica che ci sta facendo male, ed il peggio, non me ne vogliano gli ottimisti ciechi, il peggio deve ancora venire e basta guardare uno dei paesi che ci circondano per capire qual è il peggio che ci aspetta se non dovesse cambiare nulla nei prossimi anni.

Durante l’Ottocento sono stati battezzati a San Bartolomeo ben 29904 bambini. Ad inizio secolo le nascite in paese si aggiravano intorno alle 250. Nel 1801 nacquero 252 bambini, nel 1804 243 e nel 1806 261. Nel 1807 si è toccati per la prima volta le 300 nascite, per la precisione 333. Nel 1860 anno dell’Unità d’Italia le nascite furono 317.

Tra il 1860 al 1892 la popolazione è letteralmente esplosa, si raggiungono le 400 nascite per circa 6 anni, con la punta di ben 466 nel 1884, 416 nel 1885 e 449 nel 1887, 438 nel 1889 e così via fino al 1891 anno in cui inizia anche per SBiG il fenomeno migratorio assente fino ad allora e che non si è più arrestato, interrotto solo dalle chiusure delle frontiere durante il ventennio fascista che affamò un paese, non consentendogli nemmeno la speranza di una vita migliore in altre lande.

Nel 1891 le nascite furono 392, mentre nel 1892 si passò a 251. I sanbartolomeani stavano conoscendo la compagna che non li avrebbe più lasciati fino ad oggi: Madonna Emigrazione.

Dal 1893 in poi è stato un decremento lento ma continuo, con punte alte in alcuni anni ma legati sempre ad eventi storici negativi.

Non è stato totalmente un fenomeno negativo l’emigrazione, soprattutto perché ha modificato la mentalità di coloro che tornavano, finisce in parte la devozione per i galantuomini ed il clero.

Durante il XX secolo nel nostro paese sono nati 19979 bambini, diecimila in meno del secolo precedente. L’emigrazione ha picchiato duro nei primi anni del ‘900, le 300 nascite sono state raggiunte pochissime volte, la cifra era più vicina ai 250 battesimi, che non appunto ai 300, si sono avute 245 nascite nel 1904, 234 nel 1905, 219 nel 1906, 224 nel 1908. L’emigrazione porta i suoi benefici, la gente parte e cerca di tornare con un gruzzoletto per comprare un pezzo di terra e costruire una casetta. Proprio ad inizio secolo assistiamo ad una grande crescita edilizia, gli “americani” compravano un pezzo di terra e costruivano una casetta. La crescita però, si ebbe in modo disordinato tanto che il Regio Commissario l’Avv. Giovanni Conti nella sua relazione di fine mandato nel 1911 auspicava che l’amministrazione comunale che gli sarebbe succeduta assumesse un ingegnere per dare un ordine all’edificazione di nuove case.

Il periodo di benessere durò poco, nel 1910 si ebbero 396 nascite, nel 1911 366, nel 1912 347, nel 1914 356, poi ci pensarono i Savoia, la famiglia reale più guerrafondaia che potessimo avere, non una fortuna per il Meridione d’Italia e per l’Italia intera. I Savoia ci trascinarono nella Prima Guerra Mondiale e la demografia ne risentì, nel 1916 si ebbero solo 167 nascite, nel 1917 170, nel 1918 196. Nel 1918 su San Bartolomeo si abbatté l’influenza spagnola i primi tre morti si ebbero il 21 settembre, morirono nello stesso giorno Adelaide Circelli, nata 7 anni prima negli Stati Uniti, i suoi genitori dopo aver risparmiato tanto da comprare casa e un fazzoletto di terra erano tornati in paese, dopo poche ore Benedetta Catullo di 80 anni e Maria Antonietta Circelli di 18 anni. La Spagnola imperversò per circa un mese e mezzo su San Bartolomeo, i morti furono quasi 200, di cui 108 bambini.

Nel 1922 arrivò il Fascismo e ci fu la chiusura delle frontiere, la valvola dell’emigrazione fu chiusa e il paese crebbe generando miseria. Il Duce voleva che le donne italiane dessero soldati alla Patria, ma benché nel Ventennio fu creata l’ONMI, ed anche a San Bartolomeo fu costruito un edifico dove si dovevano assistere le partorienti in via Pasquale Circelli, non si raggiunsero più le 400 nascite ma comunque per oltre un ventennio non si scese mai sotto i 300 battesimi. Fu solo con la II Guerra Mondiale che anche la demografia ne risentì, nel 1940 avemmo 211 nascite, nel 1941 220, nel 1942 186, nel 1943 232, nel 1944 195.

La fine della guerra diede nuove speranze al cittadino sanbartolomeano, si parlava di piani di ricostruzione industriale anche nel meridione e il clima di ottimismo portò le nascite nuovamente sopra le 300, 330 nel 1947, 306 nel 1948 quasi 300 fino al 1952, quando si capì che anche questa volta non ci sarebbe stato nessun piano industriale per il Mezzogiorno ed anzi la manodopera dovevamo fornirla a domicilio, si iniziò a ripartire, prima per il Venezuela, e poi per il Nord Italia, Milano, Torino, la Toscana, i battesimi crollarono, nel 1962 se ne ebbero 105, nel 1964 125, nel 1966 108, nel 1967 altri 108, nel 1968 103. Il 1968 anno di cambiamento epocale nel mondo, fu anche l’ultimo anno di San Bartolomeo in cui si ebbero oltre 100 nascite. Nel 1969 si sono avuti 90 battesimi, 71 nel 1970, nel 1973 90 e poi è stato un calo continuo fino ai 38 del 2000.

Il XXI secolo demograficamente è un bagno di sangue per San Bartolomeo. Nel primo quarto di secolo si sono avute solo 840 nascite, mantenendo costanti tali nascite, avremo una proiezione ottimistica, e soprattutto se non dovesse cambiare nulla, a fine secolo saranno nati a SBiG 3200 bambini, ma ripeto, è una proiezione ottimistica. L’anno con più nascite è stato il 2004 con 64, poi è stato un calando continuo, fino ad arrivare al numero minimo di nascite mai registrato a San Bartolomeo da quando esistono i registri parrocchiali, il 2020 ci sono state solo 17 nascite, il 2021 22, il 2022 19, 2023 20 e lo scorso anno 25.

Ci siamo sempre chiesti a chi potesse interessare la storia del nostro paese e la risposta che ci siamo dati è sempre la stessa, tolti i suoi abitanti probabilmente la storia di San Bartolomeo non interessa a nessuno, però noi siamo qua, viviamo in questo luogo e prima di noi vi hanno vissuto i nostri avi. Fa un certo effetto, o almeno su di noi lo fa, pensare che mentre nel mondo si svolgevano avvenimenti che ne avrebbero cambiato la Storia con la S maiuscola per sempre, qui racchiusi tra queste mura con cinque porte si viveva ignari di tutto.

Mentre i Padri Pellegrini sulla nave Mayflower partivano da Plymouth in Inghilterra per colonizzare il Nuovo Mondo e stravolgerlo fino ad annientare un popolo e far diventare gli Stati Uniti il paese più potente del mondo a San Bartolomeo nasceva Giacoma Di Ruggiero.

La bambina era totalmente ignara e sicuramente lo restò per tutta la vita di essere stata battezzata nello stesso giorno in cui cominciò l’ascesa del Nuovo Mondo.

Quando a Eisenach nasceva il 31 marzo 1685 il più grande musicista di tutti i tempi Johann Sebastian Bach a San Bartolomeo era stato battezzato da 6 giorni Giovanni Tommaso Palummo.

Noi non avevamo nemmeno un organo nel 1685, sia quello della Chiesa Madre, che quello in Chiesa Nuova, sarebbero stati acquistati solo 30 anni dopo quello in Chiesa Madre, e che purtroppo è stato dato ad un rigattiere da un vecchio parroco e nel 1744 l’organo della Confraternita.

L’organo costò in totale 104 ducati, fu costruito a Napoli e trasportato in Valfortore. Per aversi un ducato ci volevano 10 carlini, 100 grani e 1000 cavalli. Per rendere l’idea del valore di un ducato, pensate che la giornata di un mastro muratore veniva pagata due carlini e il conto è presto fatto.

Esisteva il mestiere di organaro/organista, professione scomparsa ad inizio Novecento. A San Bartolomeo per circa 40 anni l’organaro fu Don Antonio Codirenzi.

Nella lettura dei registri si incontrano cognomi scomparsi da decenni o secoli da San Bartolomeo, ma che si conservano nella toponomastica dei luoghi.

Chi di noi non conosce il famoso Vallone Muccillo. E nel 1717 incontriamo un economo della Chiesa Madre che apparteneva a tale famiglia.

Altro luogo iconico che segna uno dei confini a Sud/Est del nostro paese è il ponte costruito in località Mariella. La famiglia Mariella doveva essere una delle famiglie più importanti di San Bartolomeo nei secoli XVII e XVIII poiché annoverava anche due Arcipreti.

Altro cognome scomparso da San Bartolomeo ma presente nella toponomastica è Ianzito. Anche gli Ianzito che avevano moltissimi terreni nell’omonima contrada oggi diventata parte integrante del nostro comune erano una famiglia importante nel paese di inizio settecento, nell’atto di nascita di Matteo Michele Anselmo Ianzito leggiamo che il padre Diego era Magnifico e che la commare di battesimo è stata Suor Chiara De Renzis figlia del Notaio Gabriele e di Giovanna Montemurro.

In questo atto di battesimo possiamo leggere che il sacerdote Arciprete era Francesco Di Martino, il cognome poi si trasformerà in Martini gli ex proprietari del palazzo di fronte alla Chiesa Nuova. In realtà il Palazzo nacque come Abbazia dei Gesuiti nel 1604, solo a fine ‘700, quando i Gesuiti furono espulsi dal Regno di Napoli nel 1767 ad opera di Ferdinando IV, l’abbazia fu incamerata nei beni della Corona e venduta. Nella prima metà del ‘700 la famiglia egemone di San Bartolomeo erano appunto i Di Martino, nel Catasto onciario Giovanni Di Martino era il più ricco contribuente di San Bartolomeo con una ricchezza dichiarata di 2313 once, 1 oncia equivaleva a 6 ducati, la ricchezza del giudice Di Martino era pari a 13878 ducati. Tenetela presente questa cifra, perché poco meno di un secolo dopo, i Catalano per maritare una figlia con un signore di Volturara Appula le diedero una dote di circa 3000 ducati. I Martini potevano spendere e comprarono la vecchia Abbazia che da allora è conosciuta come il palazzo Martini e probabilmente, ma dovremmo fare ricerche più approfondite, comprarono o comunque ottennero grazie alla fraterna amicizia con l’abate Gurtler anche il titolo baronale, perché nell’atto di battesimo del figlio Pietro Matteo Romualdo, Giovanni Di Martino, l’uomo più ricco di San Bartolomeo veniva rubricato dal fratello Arciprete Francesco, semplicemente come Magnifico e non come Barone.

La fortuna di San Bartolomeo è stata quella di non avere mai avuto una classe feudale che fungeva da tappo alla mobilità sociale, noi dipendevamo dall’abate del Monastero di Santa Maria a Mazzocca prima e dall’Abate commendatario poi, e l’abate commendatario non era quasi mai presente in paese, pertanto la mobilità sociale era elevata rispetto ai canoni del tempo validi per altri luoghi.

Nel catasto onciario del 1753 leggiamo che Giovanni Di Martino era un giudice, Domenico Tomasini altro giudice. Il sesto contribuente era Domenico Dota ed era massaro, Giuseppe Gabriele massaro, Alessio Pannone massaro, Ferdinando Anfora Massaro, Pietrantonio Ciufalo cognato dei Di Martino era speziale, Francesco Colatruglio massaro e Giuseppe Vadurro massaro.

Questa classe di gens nova avrebbe costituito l’aristocrazia di San Bartolomeo per tutto l’Ottocento e metà del ‘900.

In particolare i Gabriele ed i Colatruglio furono le uniche due famiglie ad aver avuto sindaci sia con i Borbone, che con i Savoia e nella Repubblica italiana. Sindaci con i Borbone furono Giuseppe Colatruglio e Antonio Gabriele; sindaci con i Savoia furono Pietro Colatruglio e Nicola Gabriele; sindaci nella Repubblica italiana sono stati Giuseppe Colatruglio e Aldo Gabriele.

Dopo questo breve excursus che non sarà l’unico torniamo ai registri, e leggiamo che mentre Carlo III di Borbone veniva incoronato Re di Napoli, il 3 luglio 1735, primo re della dinastia Borbone che avrebbe regnato, sicuramente meglio dei Savoia, su di noi per 125 anni a San Bartolomeo veniva battezzata Agata Colabello figlia di Alessio e Costanza Longo

Grazie ai registri poniamo anche termine, almeno per chi voglia essere preciso, ad un errore di classificazione della Chiesa Madre. Spesso, o quasi sempre in realtà si sente dire che la Chiesa Madre di San Bartolomeo in Galdo era la Concattedrale della diocesi di Volturara Appula insieme alla Chiesa Cattedrale di Volturara, la diocesi di cui facevamo parte fino al 1818, soppressa con la bolla pontificia De Utiliori di Papa Pio VII. Noi non siamo mai stati “concattedrale”, il diritto di elevare una chiesa a Concattedrale spetta alla Santa Sede che nel nostro caso non l’ha mai esercitato, noi siamo Chiesa Collegiata di San Bartolomeo in Galdo, una Collegiata è una chiesa dove è stato istituito un capitolo di chierici, che vengono chiamati canonici. Nella diocesi di Lucera esistevano tre sole Collegiate: San Bartolomeo Apostolo in San Bartolomeo in Galdo, San Domenico e San Giovanni in Lucera.

Fino a quando è stato in uso il fonte battesimale, ogni sabato santo l’arciprete provvedeva alla sua solenne benedizione.

Nel 1740 iniziava la costruzione della Chiesa dell’Immacolata Concezione, fu il canonico don Francesco Colatruglio a volerne la costruzione sul vecchio cimitero di San Bartolomeo. Sul concio di base del portale d’ingresso sono scolpiti dei teschi a memoria del vecchio cimitero. E sotto il pavimento della Chiesa Nuova sono sepolti centinaia di corpi.

L’ultima chiesa ad essere costruita prima delle chiese di inizio ‘800 – ‘900 Carmine, Calvario, Preziosissimo Sangue fu la cappella rurale dell’Incoronata nel 1761 per volere di Don Nicola Reino.

Siamo riusciti a trovare la firma di don Nicola in un atto di battesimo. Don Nicola era canonico ed economo della Collegiata.

Forse don Nicola non avrebbe mai immaginato che la costruzione di una piccola chiesetta rurale come ce n’erano tante nel territorio di San Bartolomeo, sarebbe diventata una delle feste più importanti del paese se non la più importante. La festa dell’Incoronata certifica se ancora ce ne fosse bisogno che eravamo profondamente radicati in Capitanata.

Continuando nella lettura dei registri si arriva al 1 luglio 1776, mentre a San Bartolomeo nasceva il piccolo Antonio Reino figlio di Giovanni e Lucia Aucelletta, in America i Padri Fondatori degli Stati Uniti, ma soprattutto Thomas Jefferson davano un’ultima limatura alla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. Mentre Antonio Reino emetteva i primi vagiti, George Washington, John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson firmavano la nascita di quella che dopo un secolo e mezzo sarebbe diventata la più grande potenza economica, militare e non solo del mondo. Ed è molto probabile che i nipoti di Antonio Reino, furono costretti ad emigrare e furono accolti in quella stessa nazione che stava nascendo insieme al loro nonno.

Il 16 luglio 1789 due giorni dopo la presa della Bastiglia a Parigi e l’esplodere della Rivoluzione Francese a San Bartolomeo nasceva Maria Carmela D’Onofrio figlia di Antonio e Mariangiola Peluso. Niente di più facile che gli echi della rivoluzione si mantennero lontani da San Bartolomeo almeno fino al 1799 ed al glorioso ed effimero periodo della repubblica napoletana. Anche a San Bartolomeo vi fu un sovvertimento dell’ordine costituito, furono aboliti sindaci e amministratori e fu piantato il pioppo della libertà nella piazza principale del paese. Il pioppo fu trasportato da Castelmagno a spese della municipalità. Se a Napoli l’esperienza della Rivoluzione terminò il 22 giugno a San Bartolomeo gli spiriti libertari terminarono in anticipo il 7 giugno. Noi siamo sempre stati dei precursori nel capire dove spirava il vento e riposizionarci.

A fine ‘700 c’è una nuova svolta per San Bartolomeo, muore l’Abate Giovan Costanzo Caracciolo di Santobono e la Badia diventa dominio regio. Il re Ferdinando di Borbone nomina nel 1782 abate Don Antonio Gurtler vescovo di Thiene e confessore di Sua Maesta Carolina d’Austria. Il vescovo Gurtler morirà nove anni dopo, ma farà in tempo a migliorare l’urbanistica di San Bartolomeo ed a rendere la vita del popolino di SBiG meno grama.

Citiamo solo le quattro cose più importanti ordinate e realizzare sotto la reggenza del Gurtler: il Seminario che ebbe sede nell’ex convento Agostiniano che dopo l’Unità fu trasformato parte in scuola elementare, parte in carcere e parte in macello, ora fortunatamente è solo scuola; Piazza del Giglio, ora denominata Piazza Garibaldi, prima deposito di strame per i cavalli dell’abbazia dei Gesuiti prima del palazzo Martini poi, in Piazza del Giglio il Gurtler fece costruire una fontana monumentale sormontata appunto da un giglio che prendeva acqua da una polla in località Taglianaso e fatta sgorgare in piazza, ed infine iniziò l’espansione del paese verso nord, fuori porta San Vito, la zona per capirci che congiunge la piazza al convento mediante via Pia ora via San Francesco, via Montauro e via San Vito. Tuttora, la toponomastica conserva memoria di questa espansione, molti vicoli sotto al Convento sono nominati Borgo Nuovo.

Crediamo che il Gurtler sia stato più di una volta a San Bartolomeo, a differenza degli abati commendatari che probabilmente nemmeno conoscevano l’esistenza del paese, ma che godevano le rendite. Probabilmente Don Antonio fu affascinato dalla bellezza povera della Valfortore una prima volta nel 1782 – 1783 quando fu nominato abate e volle conoscere la sua abbazia e sicuramente fu ospite del più grande maggiorente del luogo Carlo Martini che nel 1783 aveva già comprato l’abbazia dei Gesuiti. Qui dovette nascere una grande amicizia tra la famiglia Martini e l’abate perché per procura battezzò due bambini della famiglia Martini. E probabilmente fu per intercessione di Monsignor Gurtler che i giudici Di Martino divennero i Baroni Martini. Se nella prima procura del dicembre 1783 si evince che il Gurtler fosse già a Napoli quando delegò il signor Liborio Martini a battezzare la nascitura o il nascituro di Donna Rosanna Palmieri e Don Vincenzo Colagnone di Vasto…

…nella procura al battesimo di Michele Nicola Antonio Di Martino del 28 maggio 1789 il Vescovo Gurtler si scusa di non poter essere presente per battezzare il figlio di Don Liborio Martini e Donna Angelica Petruccelli, perché deve tornare a Napoli immediatamente per affari urgenti, niente di più facile che gli echi della Rivoluzione Francese cominciavano a farsi sentire e la Regina Maria Carolina in ansia per la sorte della sorella Maria Antonietta regina di Francia e in seguito ghigliottinata dai rivoluzionari, avesse bisogno del suo confessore.

Don Antonio tornò a Napoli e probabilmente non rivide più la Valfortore perché morì nel 1792. La procura a tenere al Sacro Fonte a suo nome il figlio di Don Liborio fu fatta a Don Giuseppe Petruccelli della terra di Baselice fratello di Donna Angelica

I quasi dieci anni di Monsignor Gurtler come abate commendatario di San Bartolomeo possono essere considerati senza dubbio un decennio d’oro per la nostra terra. Nuvole minacciose si stavano affacciando sul piccolo Regno di Napoli e di conseguenza anche su San Bartolomeo.

Durante il XVIII secolo ci siamo imbattuti in alcune curiosità annotate nei registri di battesimo, ne riportiamo tre, un paio strappano anche un sorriso a distanza di due secoli e una terza nella sua drammaticità è figlia di quel tempo.

Il 21 di novembre del 1755 alle ore 18:00, era già buio e il parto si svolse alla luce fioca di una candela. Angela Barone moglie di Domenico Ferrone di Castelpagano diede alla luce aiutata da Orazia Guglielmo un bambino. Il parto non dovette essere semplice ed Orazia non era una levatrice approvata, e questo denota l’umiltà della famiglia Ferrone. Il bambino sembrava sul punto di spirare tanto che Orazia pensò di battezzarlo subito per salvarlo dal limbo, non era una pratica infrequente all’epoca, solo che nella concitazione del momento si dimenticò di dare un nome al bambino e quando si recarono in chiesa per la registrazione del battesimo non seppero che nome dargli e l’arciprete Di Martino non potette fare altro che annotarlo.

Il giorno 4 aprile 1749 era un Venerdì Santo. I canonici erano assorti nel celebrare la Passione di Cristo. Si respirava un’aria di devozione, la chiesa era silenziosa come si conviene durante una celebrazione funebre. D’altra parte si commemorava la Passione di Cristo. Quando la funzione terminò, i canonici ed i fedeli restarono in chiesa per la celebrazione dell’offizio. La chiesa era in penombra, non c’era l’illuminazione elettrica di oggi. All’improvviso si udirono schiamazzi, poi urla sempre più forti, si era acceso un litigio che ben presto diventò rissa tra i giovani presenti all’offizio. La rissa degenerò, un giovane impugnò una mazza e con forza colpì in testa un altro giovane. Intervennero i fedeli e posero termine alla rissa, ma il luogo sacro in un tempo sacro era stato violato.

Il 2 maggio il vescovo di Volturara l’illustrissimo Domenico Gargano dovette riconciliare la chiesa Madre di San Bartolomeo Apostolo della Terra di San Bartolomeo in Galdo violata nel tempo del Signore del Venerdì Santo da una percussione in testa ad un giovane e “questa percussione fu ingiustamente fatta”. E vorrei vedere, un colpo in testa è quasi sempre ingiusto.

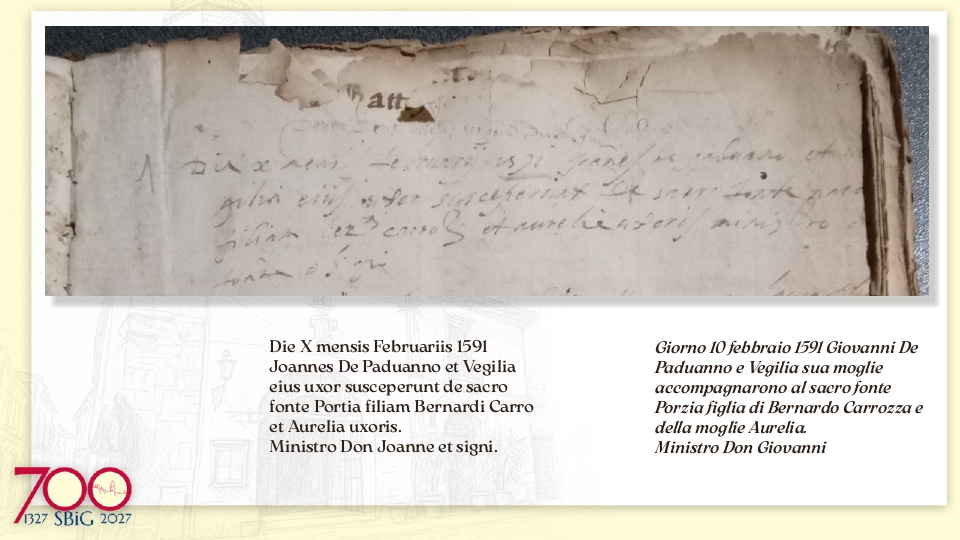

Nel Ricorso Ragionato presentato a Sua Maestà Ferdinando II il 2 gennaio 1832 in appendice leggevamo che a San Bartolomeo l’8 agosto dell’anno 1769 nacquero due gemelle siamesi, unite nel corpo e separate dal collo in su, con due teste. Nell’appendice leggiamo che entrambe le teste erano di leggiadro aspetto. La bambina che visse per poche ore fu chiamata Giovanna e fu seppellita in Chiesa.

Nel registro parrocchiale leggiamo invece che “Nell’ Anno 1769 adì otto di agosto ad ore sette, nacque una infante figlia di Giuseppe Truglio e Donata Di Troia coniugi di questa terra di San Bartolomeo in Galdo, la quale dopo molti patimenti della madre diede fuori dell’utero materno il solo capo, onde per l’imminente pericolo di morte fu battezzata da Caterina Gelsi levatrice approvata e gli fu posto nome Giovanna. La comare fu Anna Truglio, figlia delli gent.mo Francesco ed Antonia Cinicolo. Dopo qualche spazio di tempo, partorì la sopraddetta paziente madre. La suddetta infante con altro capo distinto dal primo con collo separato e diviso organizzato come il primo di bell’aspetto e non deforme, ma mostro e puzzolente alquanto. In fede Don Francesco Di Martino”

La bambina nacque alle ore 7:00 dell’8 agosto dai coniugi Giuseppe e Donata. Fu battezzata subito in articulo mortis dalla levatrice Caterina Gelsi. La madrina fu Anna sorella di Giuseppe. Inizialmente venne fuori dall’utero solo la prima testa con gran sofferenza sia della bambina, ma anche e soprattutto della madre. Dopo un po’ di tempo sempre con grandissima sofferenza fuoriuscì la seconda testa. Non dovette essere un bello spettacolo purtroppo, molto probabile che la seconda testa non si sia mai formata del tutto, tanto che l’arciprete Don Francesco Di Martino scrisse che se la prima testa era di bell’aspetto e non deforme, la seconda era un mostro e puzzolente. A noi sembra strano che potesse essere puzzolente, ma tant’è così scrive il curato. La bambina morì dopo poche ore, la madre dopo pochi giorni.

Arriviamo all’Ottocento, secolo importante per San Bartolomeo ove cominciarono quei cambiamenti che purtroppo non sono ancora terminati.

Il paese cresceva demograficamente, a metà secolo si censivano quasi 8000 abitanti e tutti concentrati da Porta della Croce al nuovo quartiere Borgo nato fuori porta San Vito.

La Chiesa Madre seppur capiente non riusciva più a contenere il gran numero dei fedeli pertanto si provvide tra il 1849 e 1851 alla costruzione delle due navate laterali. Che San Bartolomeo nell’Ottocento fosse un paese con un ceto benestante lo denotano anche i sette altari minori presenti in Chiesa Madre.

Appena si entrava in chiesa, sulla navata destra c’era l’altare dedicato all’Assunzione della Vergine Maria, con una bellissima pittura della Madonna.

A metà navata vi era il secondo altare sotto il titolo del SS Rosario, costruito a devozione di benefattori anonimi.

In testa alla navata destra c’era l’altare della Vergine del Carmelo costruito a devozione della famiglia Braca. Quest’altare è ancora presente in Chiesa Madre.

A sinistra dell’ingresso in chiesa vi era l’altare dedicato a Sant’Anna con rispettivo quadro “assai bello”.

Sempre nella navata di destra vi era la cappella della Vergine Maria Addolorata, la cappella che c’è tuttora, il quadro della Beata Vergine è stato spostato sul Fonte Battesimale.

Di fianco alla Cappella dell’Addolorata c’era un altare dedicato a San Bartolomeo.

Ed infine al termine del colonnato sulla sinistra c’era l’altare dedicato al Santissimo Sacramento.

Quando Vincenzo Maria Orsini consacrò l’altare maggiore di San Bartolomeo vi pose il tesoro di sacri pegni di San Giovanni Eremita e dei Santi Martiri Giustino ed Illuminato.

Fatta eccezione per i due altari laterali del SS Sacramento e della Beata Vergine del Carmelo della vecchia Chiesa Madre dopo la ristrutturazione posteriore al sisma del 1962 non è rimasto nulla.

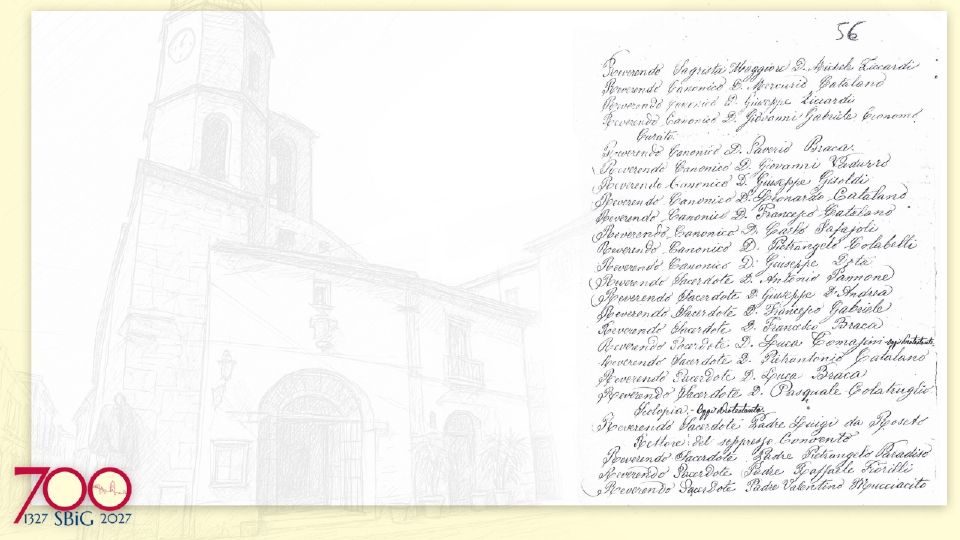

In Chiesa Madre durante quasi tutto il XIX secolo venivano celebrate oltre 3000 messe ogni anno. Esisteva un capitolo cattedrale formato da 18 sacerdoti, 14 canonici e altri 4 sacerdoti tre che ricoprivano le cariche maggiori di Sacrista, Tesoriere e Primicerio e ovviamente la carica di Arciprete.

Leggere l’elenco dei canonici della Cattedrale è indicativo di quali fossero nell’’800 le famiglie più in vista del paese, per un motivo molto semplice, in molte famiglie, specialmente in passato, era consuetudine che il secondogenito intraprendesse la carriera ecclesiastica, diventando prete. Questa pratica era legata a diversi fattori, tra cui la primogenitura, la trasmissione del patrimonio e la volontà di garantire una vita religiosa per uno dei figli, il primogenito ereditava il patrimonio e la responsabilità della famiglia, mentre il secondogenito poteva essere destinato alla Chiesa.

Leggiamo:

- M.R. Don Luca Colatruglio, Primicerio;

- M. R. Don Saverio Braca;

- M. R. Don Giovanni Vadurro;

- M. R. Don Leonardo Catalano;

- M. R. Don Carlo Iafaioli;

- M. R. Don Francesco Catalano;

- M. R. Don Giuseppe Gisoldi;

- M. R. Don Mercurio Catalano;

- M. R. Don Giovanni Gabriele;

- M. R. Don Matteo Catalano, Tesoriere.

Come potete vedere nel capitolo cattedrale del 1867 i Catalano la facevano da padrone. Nel catasto onciario del 1753 non venivano nemmeno nominati a differenza degli altri nomi, a distanza di 100 anni erano letteralmente i padroni del paese.

Ovviamente destinare persone alla carriera ecclesiastica che non avevano minimamente una vocazione religiosa qualche problema lo avrebbe creato. Abbiamo trovato una visita Pastorale del Vescovo di Lucera Andrea Portanova a San Bartolomeo nel 1819. Il capitolo cattedrale aveva ai suoi vertici un arciprete: don Michelangelo D’Onofrio, un primicerio: don Domenico Codirenzi, un sacrista maggiore: don Nicola Mariella e un tesoriere: don Vincenzo D’Andrea. La visita pastorale ha lo scopo, valido tutt’ora, di conoscere lo stato della parrocchia, il suo clero, il popolo di Dio che ne fa parte. Se adesso al vescovo basta parlare con un sacerdote, solitamente il parroco, grasso che cola parrocchie ove vi è un vice, nel 1819 il vescovo ed il suo segretario necessitavano di parlare con un clero numeroso. Durante la visita pastorale di quell’anno il vescovo Portanova e il suo segretario convocarono per essere ascoltato per primo il canonico trentenne don Domenico Picciuto, costui era precettore in casa della famiglia Colatruglio. Doveva essere uno spirito semplice don Domenico ed infatti dice che il Coro è poco frequentato, la recita dei Divini Offizi è precipitata e nel clero vi sono alcuni sacerdoti che non conducono vita onesta. Non ha timore di inimicarsi i canonici don Domenico e farà anche i nomi: Don Giovanni xxxx, di anni 31, don Paolo xxxx, di anni 30, don Vitangelo xxxx, di anni 38, cappellano della chiesa rurale dell’Incoronata e dei ss. martiri Donato e Costanzo.

Il vescovo non prese provvedimenti, ma fece una ramanzina ai tre birbanti e a detta dell’Arciprete Michelangelo D’Onofrio tutto fini lì.

Il 6 aprile 1848 Don Saverio Braca Canonico della cattedrale battezzò un infante nato alle 8:00 del giorno prima da Don Vincenzo Bianchi farmacista e Donna Alessia Longo a cui fu dato nome Leonardo Maria Vincenzo, la comare fu Donna Angela Braca figlia delli quondam Don Giovanni e Donna Lucia Baccari.

Quel ragazzino nato nell’odierna via Leonardo Bianchi sarebbe diventato uno scienziato di fama mondiale, candidato al Premio Nobel che probabilmente solo il veto di Benito Mussolini nel 1925 glielo precluse. Leonardo Bianchi da vecchio liberale e democratico, osteggiò sempre il fascismo ed il Duce non perdonava gli oppositori.

In quel 1848 era iniziata anche la disgregazione del Regno delle Due Sicilie che di lì a poco fu annesso al Piemonte in quello che diventò il Regno d’Italia sotto la dinastia Savoia.

Il 17 marzo 1861 si celebrò l’Unità d’Italia, l’ultima sanbartolomeana nata sotto la dinastia borbonica e dunque suddita di Francesco II fu Orazia Maria Di Lillo nata il 16 marzo 1861 da Francesco ed Emanuela Villani.

Se Orazia fu l’ultima suddita di Francesco II di Borbone, Giuseppe Maria Fragneto figlio di Domenico e Maria Botta fu il primo suddito sanbartolomeano di Vittorio Emanuele di Savoia

Il periodo risorgimentale e post unitario fu un periodo tumultuoso e tragico, non solo per l’Italia, ma anche per San Bartolomeo. Il 9 settembre del 1863 fu una giornata memoranda per il paese. La Guardia Nazionale comandata dal giovane Gaetano Martini provò a sbarrare la strada alla banda Caruso. L’impreparazione, la sufficienza di quest’armata brancaleone fatta da giovani idealisti, utili idioti, e contadini fu punita severamente da Caruso ed i suoi. Fu un vero e proprio giorno del giudizio per il nostro disgraziato paese, il campo di battaglia fu dal Convento dei Frati Minori alla Cappella dell’Incoronata, la banda Caruso lasciò dietro di sé 23 morti, compresi gli ostaggi, nonostante le famiglie avessero pagato il riscatto.

La seconda metà dell’Ottocento e i primi 40 anni del ‘900 furono dominati letteralmente da una sola famiglia a San Bartolomeo, i Catalano.

Dopo che la guerra contadina denominata Brigantaggio fu persa ai poveri cristi non restò altro che emigrare in massa verso il Nuovo Mondo, i paesi sudamericani prima, Brasile e Argentina, gli Stati Uniti dopo. E proprio negli Stati Uniti emigrò per raggiungere il padre Luigi anche una ragazzina di 15 anni Maria Pasquala Picciuto che sarebbe diventata la madre di uno dei più grandi campioni dei pesi massimi di pugilato di tutti i tempi.

Non finisce qui il lavoro che stiamo svolgendo, dopo la digitalizzazione dei battesimi inizieremo la digitalizzazione dei registri matrimoniali e poi la digitalizzazione dei registri di morte. Infine vorremmo digitalizzare tutto l’archivio parrocchiale e metterlo a disposizione nella parte documentale e non anagrafica di tutti coloro che vogliano perdere un po’ di tempo sulla storia di SBiG.

E se non lo termineremo noi, speriamo si appassioni qualche altro, magari più giovane e pieno di energie.

Terminiamo qui, sperando di avervi chiarito qualche dubbio sulla storia di San Bartolomeo e vi diamo appuntamento alla prossima.

Ad Maiora Ariadeno